作者 | 贾敬东 北京中科三环高技术股份有限公司

宋献涛 北京律盟知识产权代理有限公司

来源:知产力

摘要:使用行为在专利法框架内能否无限延伸?不同环节的使用是否应当区别对待?本文从玻璃窗墙专利侵权纠纷案入手,先在专利法体系内分析“使用”的含义,然后借鉴民法的善意取得制度,参照著作权法、商标法的合理使用原理,结合专利法的权利用尽思想,认为应当区分实际使用和专利法意义上的使用,建议在专利法中留出合理使用的空间,此外还从便利事实查明和防范专利流氓的角度提出了建议。

一、案情和怪现象

王某是“全玻璃窗墙”实用新型专利①的专利权人,其授权W公司实施该专利,并以该公司名义对各种侵权行为进行维权。W公司四面出击,在云贵川渝等地发起了多场专利诉讼,很快成为西南地区的“专利大鳄”②。

这些诉讼有一个共同点:被告均非玻璃窗墙的制造商或销售商,而是最终使用者,如网吧、美容院、药房、餐厅、宾馆、百货商场、培训机构、汽车销售公司、银行、歌舞厅、旅行社、个体工商户等等。

这令人大惑不解:不抓源头,反而舍本逐末,原告用意何在?

二、判决结果初步分析

笔者根据中国裁判文书网和北大法宝检索了相关判决书,发现原告胜诉率很高,大部分判决书认定被告构成侵权,在此定性下,结果分为两类:(1)判决被告给予赔偿并拆除侵权产品;(2)判决被告支付专利许可费。

(一)赔偿并拆除侵权产品

很多判决书判定被告给予赔偿并停止使用或拆除侵权产品③。

专利法第六十五条第一款规定:侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

可见,不管是权利人所受到的损失,还是侵权人所获得的利益,均与专利侵权具有因果关系。换言之,如果不是专利侵权行为,就不应判定专利侵权赔偿。本文案例中,各被告与原告均无商业竞争关系,而包括专利法在内的知识产权法所保护的权利是保障权利人的竞争优势???,即便对竞争做广义理解,最多也只能从窗墙制造商扩展到房地产开发商或建筑商,而不能将八竿子打不着的企业一网打尽。就此而言,法院判决想当然地推定被告的使用行为、侵害专利权和造成损害这三者具有因果关系。

此外,本文案例中,被告均为承租人,而非房屋所有权人,除非窗墙是被告承租房屋之后自行添置,窗墙属于房屋的组成部分,承租人对此没有处分权,所以,法院判决被告拆除侵权产品缺乏现实的考虑,是无法执行的。这说明被告不适格。

(二)支付专利许可费

有些法官考虑到利益平衡,判决被告支付专利许可费④。

然而,承租人与房屋所有权人签订的是房屋租赁合同,而非窗墙租赁合同,合同的标的物是整个房屋,而非其中的窗墙,即使窗墙是侵权产品,原告也应以侵权产品的主人或获益者作为被告,让其支付专利许可费。虽然承租人使用了侵权物品,但侵权物品在其生产经营活动中的可替代性极强。此外,根据租赁惯例,就连物业费、供暖费通常都由所有权人承担,房屋配套基础实施引发的侵权费用似乎更应由所有权人承担。

假设承租人是开饭店的,有两个商人来吃饭谈生意,坐在靠窗的地方,吃饭期间开关窗户或看窗外的风景,那么,这两个商人谈生意无疑具备生产经营目的,他们算不算侵权产品的使用者?如果是,这明显违反常理,因为窗墙是否侵权对他们谈生意没有任何影响,他们谈生意对专利权人的利益也没有任何冲击。可见,如果不对专利法中的“使用”做出适当的限制,那么在日常生活工作中,人人随时随地都可能成为侵权者。

三、观点与讨论

对于本文案例,实务中主要有两种观点:

第一种观点认为,专利法并未对第十一条所说的“使用”施加任何限制,因此其具有宽泛的含义,可以涵盖任何使用行为,不管是直接使用还是间接使用,也不管是将专利产品作为零部件使用还是将专利产品作为成品使用。窗墙是房屋的组成部分,所以承租人在租用房屋的过程中必然要使用窗墙,这属于专利法意义上的使用行为,应定性为构成侵权。至于是否需要赔偿及如何确定赔偿数额,要看是否符合专利法第七十条的规定。如果承租人不知道窗墙是侵权产品并提供租赁合同证明合法来源,无需承担赔偿责任;否则,应当根据2009年司法解释第十六条第二款的规定,合理确定赔偿数额。

第二种观点认为,专利法中的“使用”不可广义理解,不能无限延伸。房屋所有权人购房的目的是使用“房屋”这个成品,承租人租房的目的也是使用“房屋”这个成品,而不是其中某个无法拆分出来单独使用的部件。因此,使用“房屋”不等价于使用窗墙,其定性需要有法律的明文规定。2009年司法解释第十二条第一款规定,将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件,制造另一产品的,人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为,销售该另一产品的,人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为。本案只能归入将窗墙用作零部件建造或装修房屋(成品)的情形,如果原告不能证明承租人将侵权产品用作零部件建造或装修房屋,则不是专利法意义上的使用,相应地不构成专利侵权。

这两种观点都有一定的道理,但好像都似是而非,二者对使用行为的认定标准大相径庭。第一种观点采用广义说,只要侵权产品进入市场,不管其以何种方式被使用,也不管其在流通环节中走多远,任何使用侵权产品的行为都无法摘掉侵权的帽子。第二种观点采用狭义说,零部件的使用范围不能无限延伸,将零部件用于制造成品(即,首次使用)属于专利法意义上的使用,而后续的对成品的使用不是专利法意义上对零部件的使用。这两种观点各有优劣,第一种观点在专利法的框架下充分保护专利权人的利益,操作方便,但不利于保护市场交易安全,有时会得出明显不合情理的结论,第二种观点立场鲜明,有利于维护市场秩序,但以2009年司法解释对专利法中的“使用”施加限制,缺乏完美的法理支撑,可能会伤害专利权人的利益。

(一)不同专利类型、不同实施行为、不同流通环节的专利保护

专利权并非“天赋人权”,而是社会发展到一定阶段才出现的法律制度,该制度不是对已有的“习惯法”的确认,而是考虑了社会各方利益的平衡,其目的是通过该制度,促进科技进步,提高社会福祉。

专利法第一条开宗明义地指出立法目的之一是保护专利权人的合法利益,请注意,这里的“利益”之前有“合法”的限制,这说明立法者十分重视利益平衡,反对专利权人将利益的触角伸向四面八方,给社会生产生活设置障碍、甚至陷阱。在专利审查过程中,处处可见申请人利益和公众利益的博弈,例如,第二十二条的新颖性创造性、第二十六条四款的合理概括、第三十三条的修改超范围等等。专利获得授权后也不能为所欲为,例如,第六十二条的现有技术抗辩、第六十九条的侵权例外和第七十条的合法来源抗辩都对专利权施加了必要的限制,这样做,既有利于维护市场秩序,还使得专利制度更为公平合理,充分体现专利法的尊严与人性化光芒。

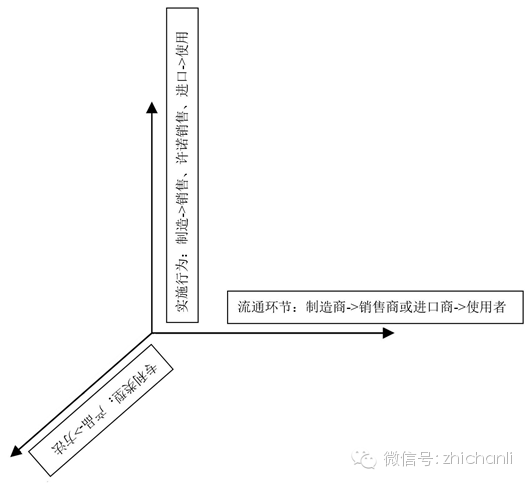

在专利法体系内,不同专利类型、不同实施行为、不同流通环节的保护力度是有区别的:产品专利可以享受强的“绝对保护”,方法专利只能得到弱的“相对保护”;发明和实用新型专利对实施行为的禁止范围大于外观设计专利(外观设计专利权人无权禁止他人使用外观设计专利产品);在产品流通环节,上游的制造行为应承担全部的侵权责任,中游的销售或许诺销售行为在无过错且提供合法来源的情况下不承担赔偿责任,下游的一些使用行为甚至不构成侵权。如下所示:

在此三维空间里,离轴心越近,保护力度越大,离轴心越远,保护力度越小,而且,专利权的辐射范围是收敛的,而非发散的。在各种实施行为中,对“使用”的保护最弱,专利制度之所以这样设计,主要是因为“使用”处于市场的末端,其对专利权人利益的伤害远不及源头的“制造”和中间的“销售”。正因如此,专利法第六十九条第一款规定了权利用尽,据此,专利产品或依照专利方法直接获得的产品由专利权人或经其许可的单位、个人售出,使用该产品的行为不视为侵犯专利权。众所周知,不管是侵权产品,还是合法的专利产品,都是对专利技术的实现,在效果上是一样的,最终使用者无法从外表上区分,其付出的对价和得到的结果也不存在差别。既然合法(专利权人自己制造或许可他人制造)产品在售出后权利用尽,那么,可以推出,侵权产品的获益集中在上游,而非遍布于产品的整个生命链条。由此似乎可以推出,一件产品,无论合法与否,专利权人都可以从制造商和销售商那里得到足够的经济补偿,而售出后使用该产品的行为并不会导致专利权人利益进一步受损。

在利益平衡、公平正义理念的指导下,人民法院对专利权能的合理边界保持着一定的警惕。例如,2009年司法解释第十二条第一款仅将侵权产品作为零部件制造另一产品的行为规定为专利法意义上的使用行为,将销售该另一产品的行为规定为专利法意义上的销售行为。如果使用该另一产品作为零部件制造再一产品,算不算专利法意义上的使用?司法解释没有明确规定,我们也无法判断这是否意味着对产品的使用行为进行缩小解释,但至少可以得知:此行为可能处于灰色地带。

专利法第十一条赋予了专利权人禁止他人使用依照专利方法直接获得的产品的权利,值得注意的是,专利方法和产品之间是“直接获得”的关系,这说明立法者反对方法专利权能的无限扩张,虽然从字面上看对“使用”没有限制,但实际上其并不能涵盖一切使用行为。最高法院2014年专利侵权纠纷司法解释(二)征求意见稿第二十五条规定:对于将依照专利方法直接获得的产品进一步加工、处理而获得的后续产品,进行再加工、处理的,人民法院应当认定该行为不属于专利法第十一条所称的使用依照该专利方法直接获得的产品。即,法院对专利方法直接获得的产品只保护“第一步”的使用,而不允许其触角延伸得再远,对于将专利方法直接获得的产品进一步加工、处理而获得的后续产品,进行再加工、处理的任何行为,不属于专利侵权性质的使用行为。

笔者认为,如何理解专利法中的“使用”,需要把握以下平衡:

(1)从动静结合的角度把握平衡。方法专利的标的是一个动态过程,只有该动态过程被执行时,侵权行为方能显现,而通常情况下权利人难以获取这样的证据,因此方法专利延及产品才有必要。然而,产品专利标的是静态物,只要其再现于被控侵权物,侵权行为即成立,权利人获取侵权证据不像方法专利那般困难。产品的使用权能相当于静态物的动态化保护,在静态物的保护已经比较充分的情况下,不宜再过度扩张。从该角度看,方法专利延及产品等价于产品专利延及使用,既然最高法院对前者的延伸进行了限制,那么也不能放纵后者随意延伸。

(2)从强弱区分的角度把握平衡。若对产品专利所得的产品和依照专利方法直接获得的产品给予相同的保护地位,则本案中对窗墙的使用行为不属于专利法意义上的使用行为;若以产品专利保护强度大于方法专利为由而认为产品专利所得的产品的使用不应像依照专利方法直接获得的产品的使用那样限于“第一步”的加工处理,而是可以再延伸有限的几步,也不过分,但并不意味着延伸到加工处理之外的使用仍属合理。因此,区分直接使用和间接使用是有意义的。

例如,一种专利技术涉及灯丝,灯泡厂用该灯丝制造出灯泡,属于第一步的使用,路灯厂用该灯泡制造路灯,属于第二步的使用,路政公司购买该路灯之后将其安装在长安街两侧照明,属于第三步的使用。根据上述分析,灯泡厂的使用行为构成侵权,这应该没有争议;路灯厂的使用行为与加工制造密切相关,若基于产品保护强度大于制造方法的考虑,认为可以保护第二步的使用,亦有合理性,应该不算偏激,但利益的天平稍稍偏向了专利权人,若参照上述司法解释(二)第二十五条的规定而认为不应保护第二步的使用,也不过分,此时利益的天平稍稍偏向了社会公众;路政公司的使用行为不涉及制造或加工处理,若归为侵权有些牵强,而后续的使用行为离侵权更远,判处侵权的理由更弱。

综上,笔者认为,对专利法中的“使用”做出适当限制,是必要且合理的,否则大街上因公务出行的人都可能被认为使用侵权灯丝而构成侵权。本案中,承租人充其量相当于路政公司甚至环卫公司的地位,判处不侵权比判处侵权更为公平。

总之,最高法院并未将侵权产品的“使用”扩大解释为对成品的使用,因此,对成品的使用算不算对零部件专利产品的使用?是否构成侵权?我们无法直接得出结论,但法官可以在专利法原理的指导下,根据个案情况自由裁量,无论如何,都应充分考虑利益平衡和保护市场交易安全,让老百姓从个案中感受到司法公正。

(二)他山之石

既然在专利法体系中找不到答案,我们不妨看看其他相关法律是否涉及类似的问题。

著作权法和商标法中都有合理使用制度,即,在特定的条件下,允许他人自由使用知识产权人的权利标的,而不必征得权利人的许可,不必支付任何对价,也不构成侵权。著作权法第22条规定了多达12种合理使用的方式,例如,网页快照已被众多法院认为不会对原告权益造成实质影响,因此构成合理使用。商标法中区分商标使用和符号使用⑤,即使对驰名商标跨类保护,也未实行绝对主义,而是以“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”为原则,关于指示性合理使用(nominative fair use)的规定更是允许经营者在商业活动中善意合理地使用注册商标。

民法中有善意取得制度,是指无权处分他人动产的占有人,在不法将动产转让给第三人后,如果受让人在取得该动产时出于善意,就可依法取得对该动产的所有权,原权利人丧失所有权。受让人在取得动产的所有权以后,原所有人不得要求受让人返还财产,而只能请求转让人(占有人)赔偿损失。因此,即使是一辆黑车,流入市场之后,原主人也不能顺着流通链条想告谁就告谁。

物的所有权是一种积极权能,尚且可以善意取得。举重以明轻,作为一种消极权能的专利使用权更不能为所欲为。原告未必因此使用行为而受损,被告也未必靠此使用行为获益。北京高院《专利侵权判定指南》第95条规定,将侵犯他人专利权的产品用于出租的,应当认定属于对专利产品的使用。如果说含有侵权物品的房屋的出租算是对侵权物品的使用,则法律上的使用者是房屋所有权人。所有权人的出租行为和承租人的使用行为是一体两面的不可分关系,前者是因,后者是果,前者是里,后者是表,后者应当由前者吸收或“概括承受”,否则,可能造成“一事多罚”,原告可能由此不当得利。

假设一座写字楼的电梯使用了一只侵权的螺丝钉,若因此认为上班族、来访客户、快递员乘坐电梯属于对侵权产品的使用,并判令其所属公司承担侵权责任,则专利权与霸权有何区别?那将导致专利权人和社会公众之间的明显利益失衡,而且会扰乱市场秩序,有违立法初衷。租户缴纳租金和物业费,为其员工或相关客户乘坐电梯付出了对价,而且,螺丝钉位于电梯内部,人们不可能知道其是否为侵权产品。问题的关键在于,要求普通公众对其日常行为可能侵犯他人专利权承担过于沉重的注意义务,无异于强求人人成为专利法专家,既不合情理,也无法实现。

因此,专利法中应当存在合理使用的空间,否则,侵权链条就会出现无尽的延伸。笔者认为,可以借鉴民法的善意取得精神,参照著作权法、商标法关于合理使用的原理,结合专利法的权利用尽思想,将专利产品用作零部件制造加工成品的行为归入专利法意义上的使用行为,除此之外对零部件的后续使用或对该成品的使用一般应纳入合理使用的范畴,或者说专利权人对零部件使用的排他权已经耗尽。至于专利产品是成品的情况,虽然在目前的专利法框架下找不到限制的理由,但似乎也不能把后续的任何使用行为都归为侵权,而应对不同的使用情形区别对待。

虽然专利法第十一条并未具体定义何为生产经营,但笔者认为,有必要考虑侵权产品使用者的生产经营对专利权人经济利益的冲击。例如,电梯制造商使用螺丝钉是为了制造电梯产品,物业公司使用螺丝钉是为了提供服务,都因使用行为而实现其生产经营目的,归为侵权尚可理解,但上班族因乘坐电梯而使用螺丝钉是为了享受服务,即使从事生产经营,其目的和性质均与前两者明显不同,理应被物业公司的使用行为吸收。

此外,专利法意义上对侵权产品的使用应当具有“专利性”目的。侵权产品完全可能具有专利目的之外的普通属性,例如,专利产品为MP3播放器,制造MP3播放器自然构成侵权,但如果将MP3播放器用作U盘,而非播放音乐,这种使用只涉及存储器的普通功能,并不涉及专利产品的发明点,如归为侵权性质的使用,亦属不当。

(三)现实考虑

在专利侵权诉讼中,原告将销售者或使用者作为被告,通常是以此建立管辖连接点,而实际“剑指”侵权产品的制造者。对原告来说,找到侵权源头并给予打击才是问题的关键。对于日常消费类产品来说,由于流通渠道复杂,在流通环节中找到侵权产品制造者比较困难,所以,状告销售者是为了顺藤摸瓜。如果被告能够提供其经营产品的合法来源,就为权利人寻找侵权源头提供了重要线索,这是专利法第70条的立法初衷,本意是逼迫销售者或使用者供出侵权源头的合适做法。如果原告故意不抓源头只抓下游,其背后动机恐有违专利法第70条之本意。

回到本文案例中,如果窗墙是在建造房屋时安装的,则侵权产品的使用者是开发商(建筑商与开发商是“加工承揽”关系,虽然建筑商是实际实施者,但开发商是委托方,对外承担法律责任),当房屋销售给业主时,开发商又成了侵权产品的销售者;如果窗墙是房屋所有权人装修时安装的,则侵权产品的使用者是房屋所有权人;如果窗墙是承租人装修时安装的,则侵权产品的使用者是承租人。

无论如何,找到承租人的上家不存在太大的困难,而且如上所述,上家更有可能属于专利法意义上的使用者,因此原告不应将承租人作为被告。目前关于专利流氓的传闻较多,法院有必要防范专利流氓行径,即,原告利用专利诉讼制度的信息不对称,滥诉无辜者,借此逼迫胆小怕事的被告做出赔偿,以薄利多诉的方式实现诉讼目的。美国也曾发生过类似的事情,这直接导致2013年创新法案(Innovation Act)专门出台“客户诉讼例外”的规定,在满足规定的条件下,法院应当依请求中止对客户的诉讼⑥。美国的作法可资借鉴。

房主将房屋租给租户,若租户因房屋使用不当而造成邻居家中渗水,此时只需将租户作为被告即可。但专利侵权不同于普通侵权,实际的使用者不一定是专利法意义上的使用者,如果仅以承租人作为被告,不利于查明事实,故有必要追加被告。如果窗墙不是承租人装修时安装的,则承租人不是专利法意义上的使用者,自然不构成专利侵权,也不应承担侵权责任。

四、结论和建议

任何权利都应该有界限,没有界限的权利就会被滥用,从而威胁公共利益。正因如此,最高法院提出“划清边界,留足空间”的司法政策。为保证公众合理使用的空间,笔者认为,有必要在程序上认真审查被告是否适格,在实体上对专利法中的“使用”施加必要的限制,可以考虑以下因素:

(1)专利产品是作为零部件用来加工成品,还是作为成品被直接使用,还是作为成品的零部件被间接使用?

(2)专利产品在被告生产经营中是否不可替代?是否使用了专利的发明点?

(3)使用者在流通链条中的位置,其使用行为和专利权人利益受损是否具有因果关系?

注释:

① 专利号为200520022484.6。

②据《2012年昆明中院知识产权司法保护情况报告》,2012年W公司仅在昆明中院就提起了43起专利诉讼。检索中国裁判文书网可知,仅2014年12月,昆明中院就公布了35份以W公司为原告的专利侵权诉讼判决书。

③例如,重庆一中院(2011)渝一中法民初字第112号判决书,昆明中院(2014)昆知民初字第55号判决书。

④参见昆明中院(2014)昆知民初字第43、150、280号判决书的原文,“对于原告要求被告停止使用并责令拆除侵权产品的请求,属于制止侵权行为的合理要求,本应得到支持,但考虑到被告建筑物外墙的案情以及拆除侵权产品所带来的资源浪费,简单直接判令停止使用侵权产品将会造成社会资源浪费,同时又会对被告的正常经营造成影响,为此,被告可以协商获得原告的实施许可。如果被告无意继续使用或双方不能协商达成一致,则被告应停止使用,对侵权玻璃窗墙进行改建或拆除,并赔偿原告的经济损失。”

⑤汪泽:“对于‘商标使用’本意的实证分析,知产力网站www.zhichanli.com;“功夫熊猫”商标侵权案,北京高院2013年度十大创新性案例。

⑥第五条,CUSTOMER-SUIT EXCEPTION.

合肥知识产权律师网

合肥知识产权律师网