一、2018年应诉基本情况

2018年,商标评审部门裁决案件总计26.52万件,全年共收到一审应诉通知11510件,一审应诉量占案件裁决总量的4.34%,与去年同比下降了1.2个百分点。2018年共收到二审应诉通知4120件,进入最高人民法院及北京市高级人民法院再审听证程序或再审程序的案件有420件。

2018年,商标评审部门共收到一审判决10633件(含裁定561件),其中败诉案件2840件,因情势变更导致败诉的案件1205件,占了败诉总量的42.4%,刨除情势变更败诉案件,实际的一审败诉率为15.4%;共收到二审法院判决3732件(含裁定67件),其中败诉案件1243件,因情势变更导致败诉的案件350件;2018年共收到再审法院判决及裁定354件,其中涉及情势变更案件35件。

二、主要特点

(一)评审案件应诉总量持续增长,应诉占比稳中有降

2018年一审应诉总量首次破万,比去年增长两千余件,延续了一贯的增长态势,但应诉占比稳中有降。从近三年的数据来看,行政裁决数量连续三年较大幅度增长,但应诉占比基本稳定在5%左右,约95%的案件在评审程序中得到了解决。这充分说明评审程序兼顾效率与公平,在解决商标授权确权纠纷方面发挥了巨大的作用。同时也表明,行政机关和司法机关在一些主要法律问题上日益形成共识,当事人因对案件处理结果形成较稳定的预期从而服判息诉。

(二)不同案件类型的败诉比例差异明显

针对2018年收到的10633件一审判决,我们分别统计了各种案件类型的败诉率,其中驳回复审败诉总量虽然较高,但绝大多数败诉系情势变更所致,实际败诉率仅为7.5%。不予注册复审(含异议复审)案件数量远少于其他类型的复杂案件,考虑到经历异议和复审程序连续不予注册,当事人提起诉讼的意愿会有所降低,因此相应的诉讼较少,实际败诉率亦低于10%。无效宣告和撤销复审作为两种较复杂的案件类型,实际败诉率均比较高,后者的败诉率更是接近30%。即便有部分案件的败诉系由诉讼新证据导致,但多数败诉案件仍表明行政机关和司法机关在若干事实认定和具体法律适用上存在分歧,有必要对分歧之处进行梳理分析,以便进一步统一认识,完善商标授权确权行政案件的审理。

(三)情势变更成为最主要的败诉原因,部分败诉原因占比出现明显变化

2018年因情势变更、商品类似判定、商标使用证据判定、驰名商标以及第44条第1款所指的“以其他不正当手段取得注册”导致败诉的占比明显升高,而因商标近似判断、不良影响、显著性及程序原因导致败诉的占比则出现了明显下降,其他败诉原因占比则与去年基本持平。

三、具体情况分析

(一)关于情势变更败诉

从具体败诉原因来看,因情势变更导致的驳回复审败诉数量增加明显,这种因基础事实发生变化所致的败诉不能归责于行政机关,故可将其排除在实际败诉率之外。尽管可能有当事人或代理人认为对引证商标权利状态存疑的驳回复审案件应予暂缓审理,但考虑到驳回复审案件的庞大受理量、申请人对尽快授权的期待以及法定的审限要求,商标评审机关不得不在对各种利益进行综合衡量的基础上,最终采取一种富有效率的、能够满足多数人需求的做法。实际上,司法机关在面对类似情况时也作出了与行政机关相同的选择。

(二)关于类似商品的判定

因类似商品判定分歧导致的败诉案件与去年相比上升了0.8个百分点。不同于带有主观色彩的商标近似判定,商品类似判定应该具有一定客观性,因为商品的功能特点等属性是客观的,商品与商品之间的联系也应该是客观的。通过综合考量商品的种种客观属性,裁判者在不同的商品之间发现了某种联系,从而认定商品的类似程度。因此,在一定时期内,关于类似商品的判定标准应该具有稳定性。通过分析败诉判决,笔者发现,面对同样的商品情况,有的案件认定类似,有的案件认定不类似,这种认定不一致的情况在第25类商品上表现得尤其突出。

实际上,针对25类内部各群组商品的类似判定,司法认定经历了几轮反复,评审部门的案件审理也因此受到了影响。从有限度的突破到一概判定类似,再到一概判定不类似,反复变化的认知导致了当前第25类内部类似判定上的混乱。例如,在第13751937号“SK及图”案件中,一审判决认定“袜”商品属于2509群组,与“服装、鞋、帽、手套、领带、皮带”商品在功能、用途、生产部门、销售渠道等方面存在差异,不构成类似商品[1];但在第13848777号“飞织”无效宣告案中,一审判决又认定“袜、领带”商品与“服装、鞋、帽”商品在功能用途、生产部门、销售渠道、消费群体方面均较为接近,构成类似商品[2]。以上两案均涉及到“袜”与“服装、鞋、帽”商品是否类似的认定,但上述判决却给出了完全相反的结论。在第12444536号“以纯 by YISHiON Y:2”无效案中,一审法院认定“袜、手套、皮带、领带”商品与“服装、鞋、袜”商品不类似,二审判决则持相反意见,认为构成类似[3]。情形相似的矛盾性判定不在少数[4],究其实质,原因之一是裁判者对于商品间的客观联系的确存在不同判断,原因之二则是裁判者采纳了所谓的类似商品主观说。两种原因有时单独存在,多数时候交织在一起。

对于单纯的原因一,解决之道不难,因为商品之间关系的客观性终将使裁判者的认知趋向统一;但对于原因二,如果类似商品主观说不被否定,类似的矛盾判定必将层出不穷,因为主观说本质上是将用以推定混淆的客观因素与作为推定结果的主观判断混淆在一起,最终导致了循环论证。而且最重要的是,原因二会极大的影响原因一,即裁判者在类似商品主观说的支配下,丧失了对商品间关系的客观性判断。仍以第25类商品为例,自ZARA、H&M等快时尚零售业态在中国的广泛铺开,消费者日益习惯了一家店铺同时提供服装、腰带、鞋、帽、袜等商品,这种经营业态不可避免地对消费者的认知产生影响,当面对相同商标的服装、鞋、袜等商品,消费者倾向于认为商品来源相同。可以说,新业态使第25类商品之间建立了稳定的客观联系,即相似的穿戴功能、相同的生产者和销售渠道、相同的消费者,这种联系上的客观性原则上不会因不同案件有所不同。但商品类似也有程度之分,其与标识因素、其他因素共同决定着混淆可能性的存在。即使在商品类似、商标近似的场合,也可能存在其他客观因素(如已形成稳定市场秩序)导致裁判者推定混淆可能性较小。

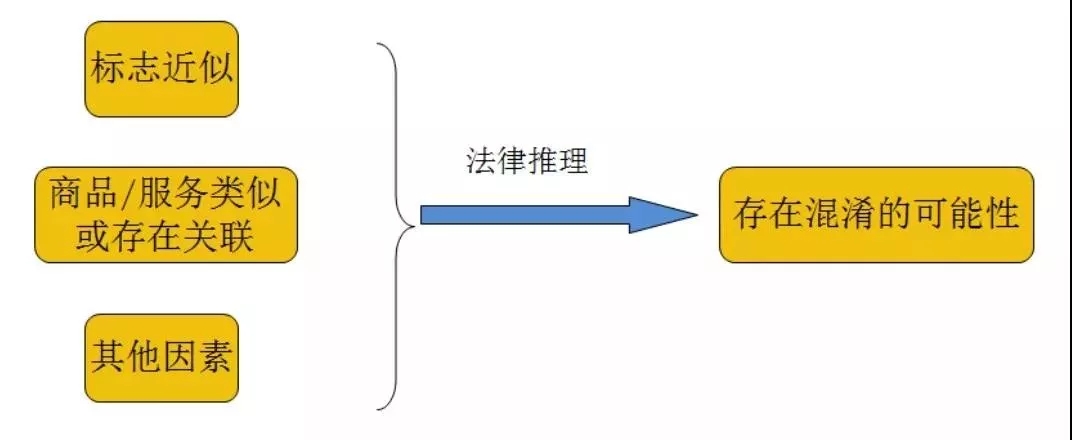

笔者认为,商品类似与混淆可能性的关系如下图所示:

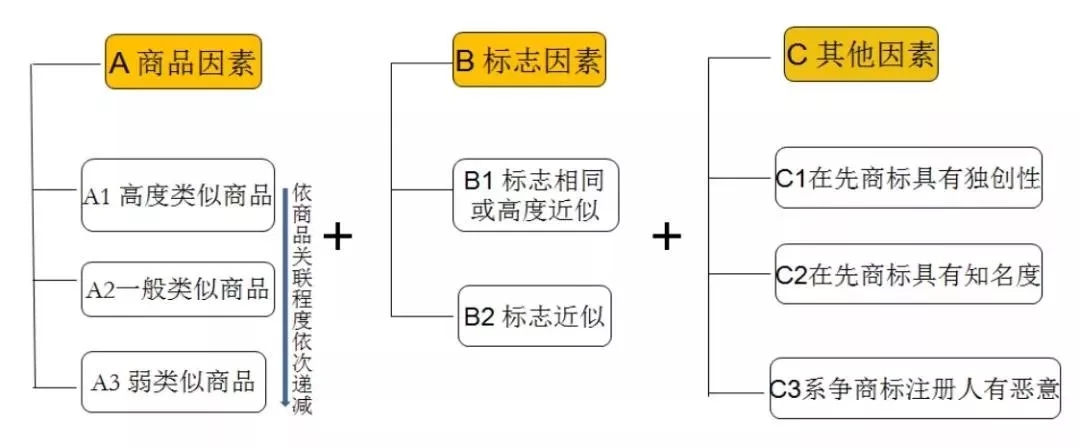

其中,标识近似、商品类似是必备要素,其他原因(如在先商标的知名度,系争商标注册人恶意等)则是机动要素。当两个必备要素都特别强时,可径行推定存在混淆可能性;但如果商品因素较弱,则需要较强的标志因素甚至其他机动要素相结合,才能推定存在混淆的可能性。同样,如果商品因素和标志因素均比较弱,而其他因素特别强(例如同时具备下图中的C1、C2、C3),亦有可能推定存在混淆的可能性。

用以推定混淆的各种因素如下:

综上,尽管《商标法》第三十条并未明确规定混淆,但在实践中,无论是行政机关还是司法机关均是基于混淆可能性判定第三十条成立与否。标志近似、商品类似作为推定混淆可能性的因素,不应与作为推定结论的混淆后果循环论证。正确的逻辑应该是:在商品情况相同的不同案件中,基于其他考量因素的不同,裁判者有充分理由对混淆与否作出不同判定,而不是对商品类似与否给出矛盾性判定。

针对其他分歧较明显的败诉原因,我们会进行详细分析,并在以后的《评审法务通讯》中陆续予以发布。本期将重点针对撤三案件中的各种证据形式进行梳理汇总,并对证据认定问题给出参考性意见。

四、撤三案件中的证据认定问题

从近几年的诉讼数据反馈来看,撤三复审案件的败诉比例明显增加,除诉讼中提交新证据导致的败诉外,多数败诉源于对使用证据的不同认定。在因证据认定分歧导致的败诉案件中,证据认定过于机械、缺乏优势证据意识是表现较为突出的问题。由于相关的使用证据认定标准相对简单抽象,有必要予以细化,以供审查员在实践中参考。

(一)证据认定中的两个注意事项

1、建立优势证据意识

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第73条规定“双方当事人对同一事实分别举出相反的证据,但都没有足够的依据否定对方证据的,人民法院应当结合案件情况,判断乙方提供证据的证明力是否明显大于另一方提供证据的证明力,并对证明力较大的证据予以确认”。前述规定确立了民事诉讼证据认定的标准——证据达到优势,撤三案件同样采用此种证据认定标准。但这里的所谓“优势”,不能简单从证据数量上进行比对,而是要从证据质量上进行分析,从证据与证据之间的逻辑进行分析,切忌忽视证据之间的联系,机械地认定证据。

有些撤三案件的使用证据非常确凿,此时不需要考虑优势证据问题。但在使用证据无法达到确实、充分的情况下,即证据链条无法达到完整封闭的情况下,审查员应考虑前述证据是否构成了优势证据。如果系争商标注册人提交的证据能够证明使用事实的发生具有高度盖然性,审查员可基于优势证据原则予以采信。这里的高度盖然性,体现了一种人类生活经验及统计上的概率,即审查员凭借证据能够得出“系争商标十有八九已被实际使用”的结论,虽然还不能完全排除其他可能。但这种法律推定应该能够排除基本的合理怀疑,如果撤销申请人在质证过程中对某个关键证据提出了有力的反驳意见,则合理怀疑成立,系争商标注册人应进一步进行举证,否则其证据难以达到优势证据所要求的高度盖然性标准。

2、注重日常经验法则

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第64条规定“审判人员应当……,运用逻辑推理和日常生活经验,对证据有无证明力和证明力大小独立进行判断……” 。审查员作为日常经济生活的参与者,在日常生活中必然会获取或注意到若干经验性法则。比如我们在超市购买价格较低的日常消费品时,即使要求超市开具发票,也很少会具体到每一项商品,更不用说写明商品品牌。只有比较大件的有保修需要的产品,消费者才会出于三包需要开具详细发票。因此,在日常消费品商标的使用中,发票上不体现商标亦属于正常现象,此时应当结合其他证据综合判定销售事实发生与否(例如可采信的网络销售平台数据,内容合理且带有商标的销售合同、合同金额及日期等因素与发票相符),而不能仅仅凭借发票无商标而否定其使用。再比如另一个关于发票的经验法则:消费者拿到的发票原则上都是发票联,存根联和记账联则由销售单位留存。所以如果系争商标注册人作为销售方,提交的是销售核定商品的发票联,此时即产生了一个合理怀疑。反之亦然,系争商标注册人委托他人加工核定使用商品,其作为购买方应提交的是发票联而不应该是存根联或记账联。

(二)撤三案件中的主要证据类型及其认定

1、商标许可使用合同

商标许可使用合同对于确认系争商标是否为商标权人控制下的使用具有一定意义,但仅凭许可使用合同不足以证明使用事实的存在。商标许可使用合同仅能证明合同双方达成了商标许可使用的合意,还需要继续查明该合同是否已实际履行,即被许可使用人是否存在真实的生产及销售系争商标商品的行为。另外需注意的是,在存在特定关系的主体间(如集团公司与子公司、法定代表人与其管理的公司),有可能存在默示的许可使用行为或者仅是达成了口头合意,此种情形下不宜仅以未提交许可使用合同为由否定实际被许可人的使用行为。

2、委托加工证据

此类证据并非直接的使用证据,仅能证明使用人为使用商标进行了准备。一般情况下,如果仅有委托加工证据,而缺乏向终端销售的证据,则因该商标并未实际发挥区分商品来源的作用,不能认定使用行为。例外情形:涉外定牌加工。[5]

3、产品销售证据

产品销售证据属于撤三案件中的关键性证据。常见的证据形式包括:

(1)购销合同。书面购销合同作为一种正式的商业交易文书,通常应辅以发票佐证。但在有些情况下(如长期购销合同),可能存在发票开具时间及金额与合同不能对应的现象,此时应注意合同中关于交货以及发票开具是否存在明确约定,并结合银行付款凭证或运输单据等证据来认定购销合同的实际履行情况。欠缺实际履行证据的购销合同不能单独用于证明使用。

另外,应注意购销合同的条款是否有违行业惯例或明显欠缺合理性,条款之间是否互相冲突。一旦存在前述情形,要考虑存在造假嫌疑,对其他证据应从严把握。

(2)销售或付款单据。作为撤三案件中的常见证据,此类证据首先要看来源,是自制证据还是第三方证据。自制证据因完全处于证据提交人控制下,其真实性通常难以确认。第三方出具的销售或付款单据(如商场购物底单或小票、银行付款凭证等)证明力强于提交人自制证据,可与其他证据结合形成优势证据。

(3)网络销售记录。鉴于互联网销售已成为通行的销售模式,系争商标注册人将网络销售记录作为使用证据提交亦可能成为常态,而网络销售记录作为电子证据之一种,其真实性认定向来属于证据认定中的难点问题,有必要单独加以阐述。对于网络销售记录,首先看来源,是否经由独立的第三方网络平台获取,如果是淘宝、京东等知名网络电商平台,其数据被系争商标注册人在后台篡改的可能性极小;其次看证据提交方式,如果仅仅是普通的网页打印件,仍存在线下篡改的可能性,但由公证员现场操作并打印的网页证据原则上杜绝了线下篡改的可能性,其真实性应当予以认定。

(4)销售发票。销售发票是撤三案件中证明力较强的证据,发票证据认定中的常见问题包括发票真伪以及无商标发票与本案的关联性。关于发票真伪的认定:首先,应仔细查看发票上的各种细节,如发票左侧显示的发票印制时间是否早于右上角的开具时间,是否存在发票代码、号码相同但内容不同、是否存在明显涂改等情况。其次,可考虑利用税务局官网查询发票领购时间(领购时间原则上必然早于开具时间)、领购人是否开票人、发票内容是否与官网查询结果一致(不一致可能系套票)等。关于无商标发票,在确认发票信息真实的前提下,应从以下几方面考察其与本案的关联:第一,虽然无商标,是否有型号描述,型号是否与系争商标核定使用商品相同;第二,商品名称、交易金额是否与购销合同或销售记录相符;第三,系争商标注册人在相同商品上是否注册有其他商标。如果系争商标注册人在该核定使用商品上只注册了系争商标,可初步推定发票所涉销售对象为系争商标商品。

4、实物或图片证据

目前,因案卷保管需要,行政机关通常不接受实物证据,尤其是体积巨大的实物证据,但图片证据则是撤三案件中的常见证据。实物证据本身因易造假且形成时间难以考证,证明力极弱。图片证据(无论是原件还是复印件)同样因存在前述问题,被采信可能性较小。另外,对于图片证据,要特别留意是否存在修改痕迹。

5、获奖或荣誉证明

首先,看获奖或荣誉证明是否由权威机构或行政机关所颁发。其次,看获奖或荣誉证明所指向的对象,如果是针对系争商标或核定使用商品颁发的荣誉(如市知名商标、省著名商标、名牌产品等),可以与其他证据(如购销合同、无商标的发票等)结合形成证据链条,共同证明系争商标的使用情况。如果是针对权利人颁发的荣誉,则可能在证明服务商标的使用时发挥作用。如果系争商标为服务商标,商标与商号相同,且核定使用服务为注册人主营业务,可初步推定注册人在核定使用服务上使用了系争商标,除非有相反证据足以推翻上述推定。纳税证明在佐证系争商标使用时的作用与荣誉证明有相似之处。

6、产品质量检验证书

中国的质监部门对产品质量的监管均为抽样检查,而撤三案件中出现的绝大多数产品质量检验证书几乎都是委托检验,即由生产或销售企业主动送检,检验机构也仅对送检样品的检测结果负责。因此,送检取得的检验证书无法有力证明企业已经或正在生产核定使用商品的事实,亦不能证明核定使用商品已被实际投入市场。

(三)有必要查明或注意的其他相关事实

1、复审商标所有人名下的商标注册情况。

系争商标所有人名下的注册商标情况查明对于案件审理具有重要意义。第一,如果系争商标所有人在核定使用商品上注册了多件与系争商标相近似的商标(即存在相同的显著识别部分),那么必须仔细辨别使用证据具体指向哪一枚商标。不能仅仅因为在一个商标上的使用就维持全部近似商标的注册。第二,对于判断真实使用意图至关重要。通常而言,由于规模、生产推广成本对企业的限制以及企业打造自身品牌的意愿,一般规模以下的商业企业在一项商品上很少同时注册多件完全不同的商标。如果系争商标所有人在核定使用商品上注册了多件商标,而提供的宣传或销售证据较少,且证据所涉宣传或销售规模亦不大,可初步推定其缺乏真实使用意图,也就是通常所说的象征性使用。例如,在一件已裁决的撤销复审案件中,复审商标指定使用在宠物饮水槽商品上,复审商标所有人提交了两份带有复审商标的销售发票原件,但该两份销售发票中的应税商品包含了多个不同品牌宠物饮水槽各一件,经查询复审商标所有人的商标注册情况发现,复审商标所有人在宠物饮水槽商品上注册了多件不同的字母组合商标,而发票中的品牌均为其名下注册商标。合议组推定复审商标所有人的使用系出于规避商标被撤销的法律风险而为的象征性使用,并据此撤销了复审商标的注册。

2、核定使用商品购销双方是否存在特定联系。

此处的特定联系通常表现为购销双方具有相同的股东或相同的法定代表人,或者互相持股,或者具有相同的经营地址,个别案件中甚至出现购销双方的银行账号完全相同的情形。如果核定使用商品的购销行为仅发生在有特定联系的双方之间,且使用证据显示的销售次数、数量都很有限,应考虑注册人缺乏真实使用意图,从而认定象征性使用。

3、复审商标所有人或被许可使用人的相关经营信息

此处的“相关经营信息”主要指企业的成立时间、经营范围及经营情况等。上述事实的查明一般不能单独用于证明系争商标的使用情况,但对于判断是否真实使用往往会起到重要作用。例如在有些案件中,被许可使用人的成立时间晚于许可使用合同签订时间,此时极有可能存在伪造证据情形。如果系争商标指定使用商品或服务不属于复审商标所有人或被许可使用人的经营范围,尤其是涉及到特定行业的(如食药或医疗),应适当提高证明标准。另外,通过企业信用公示系统可以查询企业是否一直在正常经营,这对于证据优势的认定也会起到一定作用。

(四)服务商标使用判定中的特别注意事项

1、需满足为他人提供服务的表征。

换句话说,服务提供者与服务接受者不能是同一主体。例如在第35类广告服务上,如果系争商标注册人提交的是本公司产品的宣传资料,尽管证据中显示了系争商标,亦不能认定系争商标在广告服务上进行了使用,因为系争商标注册人是广告服务的接受者。同理,在第36类资本投资服务上,如果系争商标注册人提交的是本公司内部的投资决策,因不满足为他人服务的表征,不构成在资本投资服务上的使用。可参考的典型案例:第1483307号“联众”商标撤销复审案。在该案中,复审商标指定使用在第42类“计算机编程”、“计算机软件设计”等服务上,但联众公司在复审阶段提交的证据仅能证明其向社会公众提供了在线游戏服务或计算机游戏软件商品,不能证明其从事了受他人委托为他人编制程序或设计软件等服务。基于以上认定,商标评审部门撤销了复审商标的注册。在随后的一审诉讼中,法院亦同意行政机关上述观点,但由于联众公司在诉讼中补充提交了受北京市民防局委托开发公益游戏软件的相关证据,法院据此认定联众公司提供了计算机软件设计服务。[6]

2、发票并非佐证服务合同实际履行的唯一凭证。

在2016年全面推进营改增之前,服务行业企业通常缴纳营业税,由于营业税发票不能用于进项抵扣,且发票也并非企业记账的唯一合法原始凭证,有些服务合同没有对应发票是正常现象,这时应从系争商标指定使用服务的行业特点来判断合同是否实际履行。例如,有些地方性法规规定建筑工程合同(尤其是经由招投标取得的项目)应在建设行政部门备案,否则难以取得施工许可证。因此,在涉及到建筑施工类服务的使用时,如果建筑工程合同本身已在建设行政部门备案,可以初步推定合同被实际履行。

根据2018年第1期《评审法务通讯》中的数据分析可知,评审部门因商标法第13条和第44.1条原因而败诉的案件比例出现了明显增长。通过对上述败诉案件的详细梳理,我们发现尽管多数案件是因事实认定分歧导致的败诉,其中不乏当事人提交新证据等原因所致,但在部分败诉案件中所展现出的法律适用路径和态度尤其值得商榷。

一、关于第44.1条“其他不正当手段取得注册”与其他实体条款并用的问题

根据北京市高级人民法院发布的《商标授权确权行政案件审理指南》17.5的规定,在不予注册复审、无效宣告案件中,如果能够适用商标法其他条款对诉争商标不予注册或宣告无效的,不再适用商标法第44条第1款。从该规定表述来看,似乎其他实体条款在适用上存在优先性,在其他条款成立的前提下,第44.1条可以不进行实体审理。但在实践中,关于第44.1条与其他条款并用问题,司法判决则呈现出明显的多样性或者说不一致性,有的直接对第44.1条不予评述,有的则进行了实体审理但结论为不成立,这两种做法本质上是矛盾的。除此之外,还有以下几种做法特别值得注意。

情形一:当事人的在先权利已得到保护,故不再适用第44.1条。例如在第9767386号“JIPU”商标无效案和第16693707号“雷尔夫欧派”无效案中,一审判决不再适用第44.1条的理由为:原告的在先权利已分别通过第13条和第30条予以保护,故不再适用第44.1条。在第11059128号“蓝美苏”商标无效案中,一审判决的评述则更近了一步,该判决指出诉争商标注册人申请注册与原告及其他知名白酒品牌相近似的商标属于损害特定民事权益情形,鉴于已适用2001年商标法第28、29条对原告的在先商标权予以保护,对其提出的第44.1条的主张不再予以支持。此种裁判方式反映出两个问题:其一,在先权利条款与第44.1条具有何种联系,为什么当事人的在先权利得到保护就可以不再适用第44.1条,这样做是否合乎法律适用逻辑?其二,将大量仿袭型注册认定为损害特定民事权益有违一贯的行政和司法审查实践,而且,多个损害特定民事主体利益事实的叠加是否有可能导致申请注册行为的性质发生质变亦不乏探讨空间。

情形二:在其他条款成立基础上,认定其他不正当手段亦成立,但参照前案不适用第44.1条。例如第12049178号“麦旋风”商标无效案中,一审判决首先认定诉争商标的注册违反了商标法第13条第3款的规定,然后评述了诉争商标注册人及其唯一的股东注册了多件与他人知名商标近似的商标,扰乱了商标注册秩序,最后鉴于已适用第13条保护,参照2015高行终字第659号判决精神,不再适用第44.1条。我们认为这种裁判方式是在不违背高院审理指南17.5规定的前提下,对仿袭型注册仍予以审理并做出实体性评价,属于折衷式做法。好处是对类似注册情形可以起到震慑作用并对申请注册行为给予正确的指引,不足之处仍在于法律适用逻辑存疑。

情形三:在认定第44.1条成立的基础上,不再评述第13条驰名主张。在第9594513号“伊卡璐”商标无效案中,一审判决首先认定第44.1条以其他不正当手段取得注册成立,继而对当事人依第13条提出的主张不再评述。这种做法同样面临法律适用逻辑的拷问,同时与第一种情形展现出的法律适用态度完全相反,不免令人疑惑:其他实体条款和第44.1条在适用上究竟孰先孰后?

情形四:在其他条款成立的基础上,同时适用第44.1条。在第11194669号图形商标无效案中,一审判决认定诉争商标的注册既损害了他人在先著作权,同时构成44.1所指的以不正当手段取得注册之情形。在10719314号“鉴郎醇”商标无效案中,一审判决认定诉争商标的注册同时违反了商标法第19.4条和第44.1条的规定。在第21682535号“吃不忘老鹅”无效案中,一审判决认定诉争商标的注册同时构成第32条损害他人在先商号权、抢注他人已经使用并有一定影响商标以及第44.1条以其他不正当手段取得注册的情形。在第12347780号“JIOPPLECHENG”商标无效案中,一审判决认定第13条和第44.1条同时成立。在第12138854号“美中宜和及图”商标无效案中,一审判决突破区分表适用第30条,在此基础上继续认定第44.1条成立。在第四种情形中,第44.1条与多种实体条款和谐共存了,这与第一种情形所呈现的法律适用态度截然相反。

我们认为,以上的法律适用矛盾主要源于对第44.1条的性质与功能认识不清,从而错误理解了该条款与其他实体条款的关系。

第一,第44.1条属于绝对事由条款,与相对事由条款在适用上不存在互斥性。

首先,从第44.1条所处位置以及不受5年时间限制这一点来看,该条款的性质毫无疑问属于绝对事由。在当事人同时主张绝对事由和相对事由的前提下,相对事由的成立不应影响绝对事由的审理。这是因为:其一,商标标识本身可能同时构成相对事由和绝对事由所指情形,类似于驳回复审案件中要全面审查相对事由和绝对事由,不予注册复审或无效宣告案件中也应当在依申请原则下对系争商标的可注册性进行全面审查,这样才能保持整个商标授权确权程序中法律适用标准的一致性。尤其是所谓的其他实体条款既包括第30条、第32条等相对事由条款,也包括第10条、第11条等绝对事由条款,司法实践中对于当事人同时提出的以上绝对事由和相对事由主张都会进行审查,那么第44.1条作为绝对事由之一种,有什么理由被排除在审查范围之外?其二,法律事实认定的复杂性决定了在不违背依申请原则的前提下,相对事由和绝对事由均应纳入审理范围,否则可能会造成商标授权确权效率的下降。例如在第13431834号“Go Pro”商标无效案中,评审部门在认定商标法第31条成立的情况下对第44.1条未予评述,进入司法程序后,一审判决认定商品不类似故第31条不成立,评审部门应对第44.1条进行评述。类似的情形还可能发生在一审和二审之间,二审和行政程序之间。允许同时适用就可以避免以上这种不必要的程序浪费。

其次,有观点认为大量或多次抢注他人商标,侵害的依然是特定人的利益,是侵害法益的行为,多个“法益”的相加不会“质变”为公共利益,故而仍属相对事由。前述“蓝美苏”案正是基于上述理论所做的裁判。我们认为,多个私法益的简单相加的确不会质变为公共利益,但大量仿袭型抢注的情况绝非多个损害私法益情形的简单相加,有的情形甚至并不构成对私法益的损害。在大量仿袭型注册中,注册人的针对目标系不特定主体,这与针对特定主体的抢注情形有所不同,后者对其他不相关权利人几乎没有影响,而前者的行为如不及时制止,则会造成注册簿上多数权利人的恐慌,从而导致盲目的防御性注册,严重虚耗了资源。此外,我国的商标申请费用低廉且不要求提供使用或意图使用证据,由此导致大量仿袭型注册人滥用商标申请权,扭曲商标功能,歪曲了商标注册制度。这种抢注目标的不特定性以及结果的严重性,绝不是损害私益可以解释的。

再次,对大量囤积型注册、仿袭型注册适用第44.1条予以规制在实践中已达成共识,且形成了相对稳定的法秩序,2019年新修订的商标法肯定了这种共识,并通过修改第4条使规制囤积型和仿袭型注册的法律依据更加明确。第4条作为绝对事由条款的性质不容置疑,与其内容相对应的第44.1条当然应具有相同的性质。如果当事人在不予注册复审或无效宣告中同时援引了第4条和其他实体条款,根据现行法律规定和法律适用规则,无论是行政机关还是司法机关,即使在其他实体条款成立的情况下,恐怕都不能回避第4条的审理。考虑到法不溯及既往原则,第4条和第44.1条在无效宣告案件中可能将长期并存适用,如果第4条与其他实体条款可以并用,而规制同样情形的第44.1条却不能并用,法律适用标准的统一性将受到破坏。

第二,第44.1条与其他实体条款并非一般与特殊的关系,其他实体条款因此并不具有适用上的优先性。

这是因为:其一,第44.1条作为绝对事由之一种,与其他相对事由条款之间不存在一般与特殊的关系,因此,其他相对事由条款与第44.1条相比,并不具备适用上的优先性。其二,第44.1条作为绝对事由条款,与其他绝对事由条款(如第10条、第11条等)之间同样不构成一般与特殊的关系,因为第44.1条的立法用语是“其他不正当手段”,这里的“不正当手段”与前述的第10条、第11条等完全不具备包含关系,这一点与商标法第11.1条中的包含性兜底条款设计有所不同。由此,其他绝对事由条款与第44.1条相比,亦不存在适用上的优先性。

小结:通过对第44.1条在司法实践中的适用情况进行梳理和分析,我们认为该条款与其他实体条款在适用上并无先后之分,对当事人提出的相关主张,裁判机关应予以一并审理。高院审理指南17.5规定以及司法实践中拒绝同时适用的做法在理论上难以自圆其说,不仅会造成后续法律适用上的矛盾,而且不利于维护业已形成的稳定的法秩序,进而有损于当事人的信赖利益和司法审判的权威性。

二、关于超5年时间限制适用第13条的问题

在分析整理2018年败诉判决过程中,我们发现超5年无效宣告案件在司法程序中得到了较多支持,这与评审部门一贯的审理实践明显不一致,有必要展开进一步探讨。

商标法第45条第1款明确规定对违反本法第13条第2、3款的已注册商标提起无效宣告的,应在商标注册之日起5年内提出。但该条随后又规定了例外情形:对恶意注册的,驰名商标所有人不受5年时间限制。实践中,造成行政机关和司法机关分歧的关键就在于如何界定第45.1条所指的“恶意注册”。行政机关认为,此处的恶意注册系指“复制、摹仿、翻译”之外的其他恶意情形,而司法机关则基本上将“复制、摹仿、翻译”本身等同于例外规定中的“恶意注册”。

在第7264299号“LOUIS CADENS及图”商标无效案中,诉争商标于2010年8月28日获准注册,无效宣告申请时间为2016年5月30日,被诉裁定以超5年且未能证明驰名及恶意注册为由,对无效申请人主张不予支持。一审法院认为在引证商标、已为相关公众广为知晓情况下,应推定诉争商标原注册人明知引证商标的存在,但其仍使用“LOUIS”作为商标主要识别部分,不能排除主观上具有搭便车的故意,故本案不受5年时间限制。此外,在双方商标核定使用商品相同的情况下,该一审判决认定原告(无效申请人)基于2001年商标法第28条和第13条提出的主张均成立,并据此撤销了被诉裁定。

在第1475893号商标无效案中,一审判决认为,引证商标为臆造商标且在诉争商标申请日前已达驰名程度,诉争商标申请人经营广告业务,理应知晓引证商标,且无证据表明其选择“奥普”商标具有正当理由。综上,可以推定诉争商标构成第45.1条所指的“恶意注册”情形。

在第3709504号商标无效案中,一审判决认为,诉争商标与引证商标图形花瓣数目相同,整体设计风格相近,构成复制摹仿;原告与第三人之间曾签署侵权解决协议(非针对本案诉争商标),第三人在知晓引证商标知名度的前提下,应主动避让近似商标的申请注册,但其仍申请注册诉争商标,具有恶意。

在这些超5年获得支持的案件中,法院基本上将“明知或应知”等同于第45.1条所指的“恶意注册”,从而认定无效申请人的主张不受5年时间限制。但实际上,这里的恶意不过是“明知”而已。而商标法第13条中“复制、摹仿、翻译”的立法用语本身已经隐含了“明知”要件,如果将“明知”等同于“恶意注册”,意味着对所有违反第13条的注册商标提起无效宣告均不应受5年时间限制。这种解释方法将使第45.1条出现自相矛盾,形成法律漏洞,无论从解释的路径还是效果来看,都不是明智之选。最佳解释方法应以第13条的文义解释为锚,对第45.1条中的“恶意注册”进行目的性限缩。这种解释方法在理论和实践上的合理性体现在:

第一,从法律解释规则的层面,文义解释在顺序上当然具有优先性,与作为不确定法律概念的“恶意注册”相比,“复制、摹仿、翻译”这组动词的含义简直无法作他解。同时,在确认商标法第13条已包含“明知或应知”要件的基础上,对第45.1条中的“恶意注册”进行目的性限缩,有利于消除法律规定本身的冲突与矛盾,这种解释也符合法教义学的要求。

第二,从概念层面,“恶意注册”是商标法上的特有称谓,与仅指代应知或明知状态的“恶意”相比,其内涵更加丰富。诚然,明知或应知意义上的“恶意”作为常用法律词汇,可能影响了我们对商标法上恶意注册的理解,但实际上,仅有“明知或应知”要素,不足以成立“恶意注册”。从“恶意注册”对应的英文称谓bad faith filing来看,其实质应为非诚信注册,具体表现为注册人违背诚信原则所为的注册,在主观方面,除明知或者应知外,尚需满足不正当目的或者权利滥用等表征。也就是说,恶意注册所表现出来的主观恶性更加严重,是比“明知或应知”更加恶劣的情形。但在跨语言交流过程中,中国商标业界基于对“恶意”一词的熟识仅仅接受了bad faith filing中的“明知或应知”要素,而忽略了其他要素,由此导致bad faith filing被转译成了“恶意注册”。所以,应将“恶意注册”作为“非诚信注册”的同义词去理解,切不可将其简单将等同于“明知或应知”情形下的注册。

第三,从利益衡量角度来看,商标法已经对驰名商标提供了比普通注册商标力度更大的保护,所以在设定5年无效宣告时间限制时,立法者原则上将第13条与其他相对事由条款一视同仁,只有在满足恶意注册情形下,才给予驰名商标权利人超5年的保护。如果仅仅因为注册人知晓他人在先驰名商标就可以提供超5年保护,对驰名商标的保护力度未免存在失衡之嫌。

第四,从正当行使权利的角度,驰名商标权利人在没有正当理由的情况下,超过5年对已注册商标提出无效宣告不仅有怠于行使权利之嫌,还会影响注册秩序的稳定性,并可能对注册人的信赖利益造成损害。在第6338299号商标无效案中,一审判决认为,诉争商标申请人明知“浪莎”商标的知名度,仍在类似商品上申请注册诉争商标具有明显攀附原告市场声誉的意图,该申请人曾于2004年申请注册“浪莎新秀”及多枚含有“浪沙”的商标,进一步佐证其恶意。第三人虽提交了使用证据及荣誉证书等,但在诉争商标申请注册损害他人合法权益的情形下,前述使用情况不能成为维持注册的理由。值得我们关注的是,本案诉争商标注册人的“明知或应知”情形发生在注册伊始,浪莎公司本有机会迅速解决问题,但其放任同行业经营者在相同或类似商品上长期大量使用与其驰名商标相近似的诉争商标,直至诉争商标具有一定知名度时才姗姗来迟地提起无效宣告,在缺乏正当理由的情况下,其怠于行使权利的行为不应得到鼓励,尤其是这种鼓励导致了诉争商标注册人仅因“明知或应知”就永久丧失了豁免权,不仅如此,其在5年豁免期后的信赖利益也被裁判者彻底忽视了。如果法律适用的后果会造成这种利益失衡的状态,裁判者有必要重新检视法律适用标准,并对其进行必要的调整。

小结:商标法第13条的立法语言已经表明了“明知或应知”要件,为了防止出现法律漏洞,第45.1条中的“恶意注册”应作限缩解释,即除“明知或应知”之外,尚需满足不正当目的或权利滥用之要件。此处的不正当目的或权利滥用可能表现为:索要高额转让费、胁迫合作、在实际使用中误导消费者、已不当方式妨碍真正权利人正常经营(如自己不用,也不允许真正权利人用),其他表现可视具体案情进行判断,只要诉争商标注册人的客观行为能够证明其主观上具有超出“明知或应知”的恶性,均可以认定构成第45.1条所指的“恶意注册”。

注释:

[1](2017)京73行初1161号。

[2](2018)京73行初8554号。

[3](2017)京73行初5042号、(2018)京行终3701号。

[4] 类似案件还有:在第11656125号“金城贵妇人”商标无效宣告案中,一审判决认定“袜、腰带、帽、领带”商标与“服装、手套”类似;在第8766483号“heveienes”无效宣告案中,一审判决认定“手套、围巾、腰带”与“服装、鞋、袜”在生产部门、消费对象、销售渠道等方面差异较大,未构成类似商品;在第12396976号图形商标无效宣告案中,一审判决认定“腰带(服饰用)”商品与“服装、鞋等”商品构成类似商品。

[5]定牌加工中的贴牌行为能否构成商标使用行为理论上仍存争议,但从当前撤销复审案件的审查实践来看,行政机关及法院均倾向于持肯定态度,本文就此问题不再进一步展开论述。

[6]详见(2016)京73行初2711号判决。

合肥知识产权律师网

合肥知识产权律师网