作者 | 龙宝宝 孙冬冬 北京知识产权法院

商标使用事实的查明始终是撤三案件[1]的焦点、重点与难点。商标使用事实的证明标准不尽直接影响裁判结果,更关乎商标撤销制度功能的发挥。而对商标使用事实的证明只能且必须依靠证据实现。因此,商标使用证据的认证规则在撤三案件至关重要。本文以北京知识产权法院M商标团队2015年至2017年三年间审结的商标撤三案件裁判文书为样本,通过对案件中当事人提交证据的形式、类型以及法院在判决中对商标使用证据的认证等分析,提炼出关于撤三案件中法院对使用证据认证的特点以及标准,以期实现对市场主体规范使用商标的良性引导。

一、商标撤三案件的基本情况

本文选取北京知识产权法院M商标团队在2015年至2017年的三个整年度中审结的商标撤三案件判决为分析样本,经过梳理发现,该团队三年共作出各类知识产权案件判决670份,其中一审商标行政案件434件,占全部审结案件的64.78%,商标撤三案件80件,占一审商标行政案件的22.47%,占全部案件的11.94%。基于北京知识产权法院将除商标驳回复审外的商标行政案件在各个商标团队中随机分配,如果按照M团队审结案件的情况推算,商标撤三案件在整个商标行政案件中的比例大约在20%-25%之间。通过对M团队审结的80件撤三案件判决进行分析,商标撤三案件呈现以下特点:

(一)商标权利人多在诉讼阶段补充提交“新证据”

这里的所谓“新证据”并非严格意义上的新证据,而专指商标权利人在商标行政阶段没有提交过而在商标诉讼阶段向法院提交的证据。对于这些诉讼阶段新出现的证据,目前法院基本上是基于商标撤销制度的目的考量,接受此类证据并予以质证认证。由于在撤三案件中在各个程序环节中证据都没有关门,导致撤三案件在各个程序环节之间的稳定性差,后审撤销前审的比例较大。在M团队审结的80件撤三案件中,诉讼阶段提交新证据的案件共37件,占比46.25%,因为诉讼阶段新提交证据导致改判的案件为15件,占比18.75%。此外,在前述80件案件中个,商评委撤销商标局决定的案件数量为47件,占比58.75%,而法院撤销商评委的决定数量为25件,占比31.25%。相较于其他商标行政案件,商标撤三案件在各个程序之间的稳定性低,改判的比例大。

(二)商标使用证据种类多样,涵盖商品流通各个环节

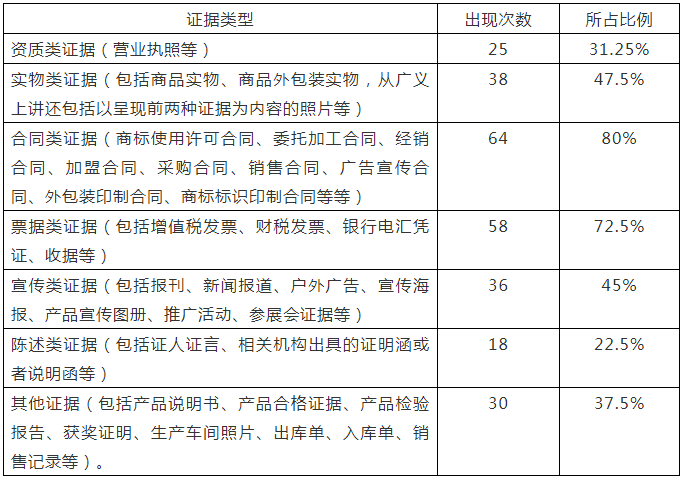

虽然商标使用的本质是用于识别商品来源的行为,最直接的体现是表现为商品流通终端的公开销售行为,但是毕竟商品的流通并不是单单涵盖销售行为,而是包含了从商品的设计研发、加工生产、推广宣传、销售等多个环节。商标权利人为了充分证明商标的使用,避免因证据遗漏造成的商标失权,往往会尽可能穷尽提供各种与诉争商标有关的证据材料。通过梳理判决发现,撤三案件中使用证据类型及比例大致如下:

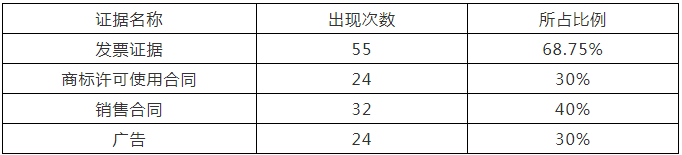

由此可见,在商标撤三案件中,合同类以及票据类证据提交的比例最大,为此,本文将在判决中出现频率最高的证据做了进一步的梳理。在80件撤三案件中,发票证据,商标许可使用合同,销售合同,广告证据出现的次数如下表:

(三)商标撤三案件中使用证据良莠不齐且真伪难辨

在商标撤三案件中,商标使用证据不仅五花八门、良莠不齐且真伪难辨。正如前文所述,商标权利人为了维持商标有效,尽可能的提交各种各样的证据,而这些证据又很少有原件,大多是以复印件的形式提交。此外,由于诚信诉讼的法律意识不强,当事人为了证明其在指定期间内对商标进行了使用,不惜铤而走险,提供伪造的销售合同、销售发票、产品检验报告、广告宣传合同等。在前述80件撤三案件中,因为提交的证据真实性问题没有采信的案件共18件,占比22.50%。在商标使用证据良莠不齐、真假难辨的情况下,法院对使用证据认证的难度大大增加,一定程度上也导致了案件裁判尺度的不一致。例如,在恒大冰泉案中,由于一、二审法院对于当事人提交伪证的审查标准不一致,导致案件出现不同的结果。

二、具体类型证据的认证情况分析

商标权利人提供的商标使用证据是多样的,法院面对纷繁复杂的证据究竟如何抉择与筛选。通过对样本的分析,我们发现针对不同种类的证据,司法中有着不同的认证规则。

(一)资质类证据的认证情况

资质类证据一般是指用以证明相关主体资格的证据。就资质类证据而言,在商标撤三案件中较为常用的是营业执照。在实践中营业执照既可能被撤三发起人用来作为商标并未进行使用的证据,也有可能会被商标权利人用以证明其对商标的使用。当营业执照的经营范围不包括诉争商标核定使用商品所属的行业领域时,往往被撤三发起人作为证据提交;反之,则会被商标权利人用来证明商标的使用。司法实践中,往往对此类证据的真实性予以认可,而并不直接认定其关联性。虽然我国《民法总则》规定企业法人等应当在核准登记的经营范围内从事经营,但是《合同法》同样规定法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同,除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外,该代表行为有效。此外,对于除限制准入的特殊行业外,一般企业目前的经营范围均较为宽泛,已经不再局限于营业执照所限定的范围。所以,此类证据无法直接证明诉争商标使用与否,也不能证明诉争商标使用的合法与否。虽然营业执照不能直接证明商标使用与否,但是当其用于证明商标使用主体的资格时,往往会被法院认可。尤其是在商标使用主体出现变更,导致合同主体与诉讼阶段的主体名称不一致的情况下,营业执照的变更登记往往会被法院采信,从而认可商标使用主体的一致性。

(二)实物类证据的认证情况

通常来说,实物证据是是伴随着案件事实发生所形成的一种证据形式,它们所记录的是案件事实的某一环节或者片段。由其自身性质所决定,其较言辞证据具有相当的稳定性和优越性。但是在商标撤三案件中的实物证据,比如产品实物、产品外包装袋或者外包装箱,由于其往往无法显示诉争商标的使用时间,一般情况下法院都不会将其作为认定商标使用的证据。特别是以反映上述内容为目的的照片,在司法实践中也容易存在伪造、编造的嫌疑,在无其他证据予以佐证的情况下通常不会被直接采用。

(三)合同类证据的认证情况

对合同类证据而言,一般会对合同的签订者、标的、产品名称、诉争商标、价款、落款、签订时间以及履行等进行重点审查。如果合同的条款过于简单,往往不会被法院采信。比如(2016)京73行初2476号刘某社诉国家商标评审委员会、第三人巨天中国际文化传播(北京)有限公司商标权撤销复审行政纠纷案一审判决所述,“广告策划合同及发票,该合同条款过于简单,缺乏合同标的、价款、履行期等合同的基本内容,在没有其他使用证据进行佐证的情况下,不能证明原告为他人销售商品(服务)提供了建议、策划、宣传、咨询等服务。”同时,即便合同的真实性能够确认,法院也并不会直接将其作为证明商标实际使用的证据,还需要有发票、汇款凭证等证据相佐证证明合同实际履行等情况下,才能证明商标的实际使用。

就商标使用许可合同而言,首先需要审查商标许可关系的真实存在。虽然商标法规定“许可他人使用其注册商标的,许可人应当将其商标使用许可报商标局备案,由商标局公告”,但是司法实践中一般不会因商标使用许可合同未向商标局备案就否认其证据能力。对存在瑕疵的商标使用许可合同,法院并非一律不予采信,而是要根据案件的具体情况判断瑕疵的严重程度并结合其他证据形成的证据链作出具体判断。比如(2015)京知行初字第3589号福建省天顺贸易有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会、马祖酒厂实业股份有限公司商标权撤销复审行政判决书中所述,“商标许可使用合同是否能够作为商标使用的证据,不能仅仅依据其相关形式要件的欠缺而直接否认其证据的效力,还应结合许可方及被许可方的真实意思表示及其他证据综合判断是否存在真实的商标许可使用关系。本案中,虽然商标使用许可合同存在缔结时公司名称与其落款的公司名称不同的问题,但考虑到前述两公司仅为公司名称的变更,且许可人郑飞跃出具确认函,明确认可该商标许可合同。”法院在此基础上认可了商标使用许可关系的真实存在。除此之外,作为商标使用许可合同实际履行的许可费发票也可以证明商标使用许可关系的真实存在。在对商标使用许可关系证明之后,还需结合商标被许可使用人使用商标的其他证据,综合认定商标权利人对诉争商标的实际使用。

同样,关于商标标识印制合同、商标外包装定制合同,在对合同中的商标、产品、时间进行审查之后,还不能直接认定加工印制合同关系的真实存在,尚需要发票等予以佐证其实际履行。即使有发票佐证合同实际履行,其能否与其他证据佐证证明商标实际使用也要看案件的具体情况。比如(2015)京知行初字第3642号原告湖北吉奥特安全科技有限公司诉被告国家工商行政管理总局商标评审委员、第三人麦格迪克斯国际公司商标权撤销复审行政纠纷一审判决书中所述,原告吉奥特公司在诉讼阶段提交的证据中,纸箱包装合同、包装袋采购合同,均在指定期间,合同附件所示样箱、样袋明确显示了诉争商标与“特种合金阻隔防爆材料”字样,且数量较多,合计8000件有余。法院结合其他证据将此包装印制合同作为了认定商标使用的证据,究其原因在于该案中外包装印制合同的达到了相当规模,不仅数量可观,而且金额较大,商标权利人真实使用的意图较为明确。

就商品销售合同而言,商标法规定商标使用包括商标在商品交易文书上的使用,但是未就商标在商品交易文书上的使用方式予以说明。将商标的名称在合同的具体条款中予以显示,往往会被法院采纳。实践中,也存在着将商标标识作为交易文书的水印即在商品交易文书上印制商标图案予以使用的情况。此种非典型使用证据在商标撤三案件是否被采用,法院一般会采取持慎重态度,在无其他证据佐证的情况下一般不能用于证明商标在商品交易文书上的使用。

(四)宣传类证据的认证情况

宣传类证据主要是指以各种形式对商标或者使用商标的商品进行广告宣传的证据。就宣传类证据而言,宣传海报、户外广告等一般无法显示指定期间,被法院采信的几率不高。报刊类宣传证据,法院在对其进行审查时,一般会对其刊号进行查询,查证其是公开发行还是自制证据,除此之外还会对其发行数量、发行范围、受众、影响力等予以综合考量。对于企业单位的内部期刊,一般不予采信。对参展会相关证据等,也要结合案情进行判断。在司法实践中,有的商标权利人仅仅提供其参加会展的相关合同、付费凭证,而且合同上并未对诉争商标予以标示。此种情况下,法院一般不会认可其关联性。另外,宣传类证据比如广告合同等在有其他证据佐证实际履行,进而证明诉争商标于指定期间进行了宣传后,同样需要结合其他证据综合认定商标的真实使用,而不能单独作为认定商标使用的证据。

(五)陈述类证据的认证情况

陈述类证据是指相关主体所出具的对商标使用情况的陈述说明。对相关主体出具的陈述类证据,要区别对待。一般要综合考虑证明主体与商标权人的利害关系、证明主体的公信力、证明主体对诉争商标商品的接触可能性或者监管控制力等判断是否采信。比如对于商标权人的员工出具的商标使用的证人证言,相关消费者出具的购买使用诉争商标产品的证人证言,关联或者合作企业出具的产品购买证明,在没有其他确凿证据证明商标使用行为的情况下,一般不予采信。但是,对处于中立地位的具有公信力的主体出具的证明函、情况说明等,法院则会视情况予以采纳。比如(2016)京73行初1029号旬阳县祝尔慷富硒食品有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人张某商标权撤销复审一审行政判决书所述,“原告证人刘某本,接受旬阳县市场监督管理局委托出庭证明,该局执法人员在安康市辖区范围没有发现陕西铭臻堂民俗文化艺术有限公司生产销售‘祝尔慷’猪肉食品,消费者普遍不知道也没有见过带有‘祝尔慷’商标的猪肉食品。为此,旬阳县市场监督管理局还出具书面材料‘关于陕西省铭臻堂民俗文化艺术有限公司投诉旬阳县祝尔慷富硒食品有限公司侵犯注册商标专用权案件调查处理情况说明’。”该案中,由于诉争商标核定使用商品为猪肉,其销售需要服从辖区市场监督管理局的监管,且这种商品在市场上的销售一般不会签订书面合同或者出具发票,市场监督管理局基于这种监管关系的存在,出具的相关情况说明等证明材料可以证明是否存在真实的销售行为,进而判断商标是否进行了使用。

(六)票据类证据的认证情况

就票据类证据而言,往往作为商标实际使用核心证据。所以,对此类证据的审查较为严格。对付款收据而言,作为自制证据,法院一般不予采信。对于发票,则会从购货方、供货方、开票日期、付款金额等多个方面予以审查。特别是当有销售合同时,还需要考察两者的对应关系。对于销售合同在指定期间,但是发票的开票日期却在开票日期之外的情形,要结合双方以往交易情况、行业交易习惯等,判断能否形成优势证据证明商标在指定期间的使用。比如在(2016)京73行初1147号原告古田制果株式会社诉被告国家工商行政管理总局商标评审委员会商标权撤销复审行政纠纷一案一审判决中,法院认定“证据8为广东旺通公司在指定期间外与超市、商场签订的合同、销售照片和部分发票,前述使用证据虽然未在指定期限内,但结合在指定期间的使用证据可以证明诉争商标使用的连贯性和真实的使用意图。”同样,在(2015)京知行初字第570号原告汤某霖诉被告国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人2001年11月21日公司商标权撤销复审行政纠纷一案中,法院认定“虽然证据二中合同一、二的签订及履行时间均不在前述授权证书中的授权期间2010年4月8日至2011年4月7日内,但是,结合汤某霖在撤销程序提交的商标许可使用合同及其当庭陈述可知,汤成霖与泉州世联五洲轻工制品有限公司之间存在着长期的商标使用许可关系,鉴于合同一、二真实履行,亦可佐证诉争商标在指定期间内进行了商标的使用。”此外,在销售合同与发票不一致的情况下,并非一律不予采信。比如在(2015)京知行初字第3598号原告太谷县永世红枣业有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人万某商标撤销复审一审行政判决中,法院认定“本案中,原告太谷公司提交的证据中,其与北京邦文伟业商贸中心签订的销售合同,时间为2012年,处于指定期间,产品名称包括永世枣;所提供的发票则显示北京邦文伟业商贸中心将永世枣对北京焦煤宾馆进行了销售。”虽然商品销售合同与发票无法对应,但是销售合同与发票分别系两个不同的交易行为,两个交易行为相结合,能够相互佐证。所以,法院据此认定了商标使用行为的存在。

(七)其他证据的认证情况

就产品说明书、产品合格证、产品检验报告而言,此类证据只能证明相关产品的使用方法、质量、具体成分等,并不能直接证明诉争商标核定商品进入流通领域。另外,就出库单、入库单、销售记录等,其作为自制证据,其直接被法院采纳的几率不高,但可以和销售合同、发票等结合形成证据链证明商标的使用。

三、商标使用证据的认证规则

前文通过对裁判文书的分析,总结了法院在撤三案件中对类型化证据的一般认证规则。虽然商标法列举的商标使用行为包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,而且实践中就单个证据而言,确实能够证实诉争商标用于广告宣传、展览、用于商品包装或者容器等。但是,此类单个证据难以单独认定商标的真实、公开、合法使用。通过对样本文书的提炼和总结发现司法实践中对商标使用证据的认证一般遵循时间回溯逻辑与证据链整体把握规则。

(一)商标使用证据的认证逻辑

在司法实践中,商标使用证据的认证逻辑与商标使用的时间逻辑相反。在事实上,将商标使用于商品通常的逻辑是:商标使用许可、商标标识印制或商品外包装印制、商品生产加工、商品宣传推广、商品销售合同、发票。这是一种由商标权利人内部面向不特定相关公众的由内而外的时间逻辑。但是在商标撤三案件中,法院在对商标使用行为的认证中,遵循的逻辑则是:发票、商品销售合同、商品宣传推广、商品生产加工、商标标识印制或商品外包装印制、商标使用许可。这样的逻辑恰恰与商标使用在事实上的逻辑相反,呈现的是一种由外向内的回溯过程。

(二)以商标使用证据中的关键证据为核心考察整个使用证据链条

在商标使用证据中,依照其在证明商标使用行为中的证明力的大小,可以分为核心证据与辅助证据。在商标撤三案件中,司法对商标使用的认定采取的是回溯式由外而内的认证逻辑。事实上在先商标使用环节中的商标使用行为往往不能单独证明商标使用行为的真实存在。而处于商品流通末端的销售行为则被认为具有直接证明商标实际有效使用的能力。所以,销售发票对诉争商标实际使用行为的证明力最强[2]。该类证据也往往成为商标撤三案件中的核心证据。其余的证据则视核心证据的有无及采信与否处于摇摆不定的状态。当核心证据符合证据的真实性、客观性与关联性时,商标使用许可合同、核定商品委托加工合同、诉争商标外包装印制合同、诉争商标宣传合同便成为印证商标实际使用的证据被法院采纳。当核心证据因证据能力的缺失或者证明能力的减弱,无法证明商标真实有效的使用时,此类摇摆证据则往往不会被法院采信用以证明商标的实际使用。

商标撤三案件中,通过证据认证规则构建商标使用行为的证据体系,关系着该类案件的妥当处理。通过对裁判样本的分析考察,在司法实践中,通常遵循的逻辑是以商标使用的本质为核心,围绕商品销售行为构建商标使用行为的证据体系,形成诉争商标核定使用商品加工生产、广告宣传、公开销售的完整链条。对商品流通各环节中单个证据的认证上,则以证据的真实性、合法性、关联性为标准,对商标、产品、指定期间等商标使用的要素进行全面审查,使商标使用行为既有销售行为的骨骼,又有关联行为的血肉。只有把握商标使用的本质,才能应对商标使用证据形式多样性的挑战,发挥商标撤三制度的作用与功能。

注释:

[1]撤三案件又称商标权撤销行政纠纷。商标法第四十九条规定:“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”这一规定在理论与实践上被称为“撤三”制度,本文所称撤三案件即是指商标权利人或者撤三发起人因不满商标复审委员会作出的商标权撤销复审决定而向法院提起行政诉讼的案件。

[2] 这里是指通常意义上的商标使用方式,不包括未实际进入流通领域的商标使用状态的考察问题。

合肥知识产权律师网

合肥知识产权律师网